LE TERRARIUM - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - DOC.HELSON

Menu principal :

HUMANO > PHILOSOPHIE > ESSAIS 2023

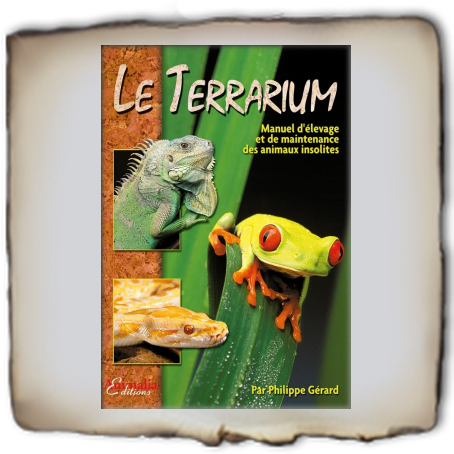

LE TERRARIUM

- PHILIPPE GÉRARD -

Le terrarium« La terrariophilie connaît depuis quelques années un essor considérable. Initié outre Atlantique et dans quelques pays européens précurseurs comme l’Allemagne ou la Hollande, ce phénomène s’est répandu également en France. Hélas, la présentation qui en était faite par les médias n’était pas toujours bienveillante ni objective, certains reportages s’attachant à démontrer que les terrariophiles étaient tous des trafiquants, des individus déséquilibrés ou encore des “m’as-tu-vu” plus préoccupés par l’effet que produisaient leurs pensionnaires sur leur entourage que par le bien-être des animaux. Ce tableau caricatural est bien loin de la réalité de la terrariophilie, qui compte dans ses rangs une majorité de gens passionnés, prêts à investir du temps, de l’énergie et de l’argent pour assurer des conditions de vie optimales à leurs animaux. Cet ouvrage leur est dédié, ainsi qu’à tous ces amoureux de la nature que l’aventure terrariophile tente, mais qui hésitent a sauté le pas. Cette hésitation est d’ailleurs compréhensible et honorable : l’acquisition d’un animal, quel qu’il soit, ne doit pas s’opérer à la légère, même si l’aspect « coup de cœur » doit aussi intervenir. Elle suppose que l’on se documente sur les besoins précis de l’animal en cause et qu’ensuite on mette tout en œuvre pour les satisfaire. Cela nécessite évidemment l’achat préalable du matériel nécessaire et l’aménagement du lieu de vie […] La terrariophilie, dans un monde marqué par la mort et la destruction, est en effet l’un des rares domaines où l’on peut toucher du doigt le miracle de la vie. »

« D’une manière générale, on peut dire que les batraciens, reptiles et arthropodes sont des animaux à la fois merveilleusement bien adaptés à leur milieu d’origine, dans la mesure où beaucoup d’espèces survivent et se reproduisent dans des biotopes a priori peu propices à la vie, et très dépendants de ce même milieu. Pour cela, les mécanismes de l’évolution aidant - illustrés par la célèbre formule de Darwin “seuls les plus adaptés survivent” - ces espèces ont, par exemple, des caractéristiques morphologiques leur permettant d’exploiter au mieux les ressources de leur milieu. C’est le cas de certains lézards désertiques dont l’orientation des écailles labiales draine jusqu’à la commissure des lèvres l’eau générée par la condensation durant la nuit, ce qui leur permet de boire. Des caractéristiques physiologiques - telle l’émission d’urines sous une forme pâteuse et non liquide comme chez les mammifères, permettant de réduire les pertes hydriques - s’inscrivent également dans ces processus adaptatifs. »

« Outre les adaptations anatomo-physiologiques, ces animaux ont développé des stratégies comportementales assurant leur survie ou leur reproduction. Les exemples sont là encore très nombreux, mais on peut citer la technique de certaines grenouilles désertiques qui s’entourent d’une gangue de mucus pour passer la saison sèche sans mourir desséchées, des reptiles qui s’exposent au soleil ou restent au crépuscule sur le bitume afin de récupérer des calories, des espèces qui optent pour un mode de reproduction ovovivipare dans des régions au climat trop rude pour permettre à des œufs d’arriver à éclosion, etc. »« Le phénomène de l’hibernation se situe également dans ce cadre. En effet, se retirer dans un abri en mettant son organisme au ralenti ne constitue pas un choix délibéré, mais une réponse adaptative pour éviter de mourir de froid. En effet, et c’est en quelque sorte le revers de la médaille, ces animaux sont également étroitement dépendants des conditions climatiques pour lesquelles ils ont été programmés. Contrairement aux espèces à température interne constante - oiseaux et mammifères - ils ne peuvent réguler leur température interne au moyen de leurs propres ressources métaboliques. Pour cela, ils dépendent des facteurs extérieurs. Or, chaque espèce possède une sorte d’optimum thermique, appelé Température Moyenne Préférentielle (TMP), à laquelle son organisme fonctionne parfaitement, notamment pour ce qui est de la digestion et des défenses immunitaires. Si la température diminue trop, en deçà d’un seuil appelé vent Température minimale critique l’animal meurt de froid. Si elle s’élève au-delà du seuil opposé, appelé Température maximale critique, l’animal meurt également - d’hyperthermie cette fois.Ces seuils dépendent du milieu d’origine de l’espèce (et cela reste évidemment vrai pour les sujets nés en captivité). » « Cela implique pour les terrariophiles de reconstituer les conditions climatiques originelles, dans la mesure où leurs pensionnaires sont physiquement incapables de s’adapter à un climat trop différent. Cela implique de tout reconstituer, y compris les fluctuations entre le jour et la nuit ou selon les saisons. Ces variations sont primordiales pour la survie de nombreuses espèces (par exemple, les caméléons originaires de régions montagneuses ont besoin d’une baisse de température nocturne très marquée). Elles le sont tout autant pour obtenir des reproductions. Chez de nombreuses espèces, la spermatogenèse ou l’ovulation sont déclenchées par une baisse de la température. La reproduction peut être liée à d’autres facteurs climatiques comme les variations d’hygrométrie (pourcentage d’eau contenue dans l’air ambiant). La température n’est évidemment pas le seul paramètre à surveiller, même s’il est primordial. L’humidité doit également correspondre au milieu d’origine. Là encore, on pourra retrouver par exemple la scission entre les espèces désertiques, qui ont besoin d’une hygrométrie faible, et les espèces issues par exemple des forêts tropicales humides, qui nécessiteront une hygrométrie de 80 % ou plus. »« Notre douce époque est marquée par un certain nombre de phénomènes passablement catastrophiques, l’un des plus préoccupants étant certainement la disparition d’espèces animales et végétales, à un rythme qui semble s’accélérer. Au train où vont les choses, nos descendants n’auront bientôt plus que les parcs zoologiques pour contempler la faune de la planète. Les animaux favoris des terrariophiles ne font hélas pas exception à la règle et les médias se font l’écho régulièrement de ce phénomène. Ce serait très bien dans le fond, s’ils ne se trompaient pas de cible... ! On assiste ainsi régulièrement à des campagnes d’information - ou plutôt de désinformation - faisant état d’un trafic d’espèces sauvages destiné à alimenter le juteux marché des NAC (Nouveaux Animaux de compagnie), principal acteur de la disparition des espèces exotiques. Même si ce problème existe effectivement et doit être vigoureusement combattu, dénoncer les terrariophiles comme les acteurs principaux de la disparition de la faune sauvage relève de l’escroquerie intellectuelle totale, dans la mesure où les facteurs principaux véritables de raréfaction des espèces sont autres, mais sans doute moins faciles à dénoncer...! »« Autre cause majeure de disparition de la faune sauvage, la destruction des biotopes. La déforestation, l’assèchement des zones humides, l’emploi anarchique des pesticides causent la perte de très nombreuses espèces de batraciens et reptiles, ainsi que d’arthropodes. Pratiquement toutes les forêts tropicales sont touchées par le phénomène, notamment en Amazonie et à Madagascar. Il est évidemment difficile de jouer les beaux esprits du fond de notre opulence d’occidentaux qui mangeons à notre faim, en condamnant le comportement des populations locales qui luttent tout simplement pour leur survie quotidienne. Simplement, essayons de ne pas être trop dupes et attaquons-nous aux vrais problèmes avec un tant soit peu de pragmatisme. Ça changerait !Par exemple, dans le cas des espèces malgaches, l’urgence ne constituerait-elle pas, plutôt que se focaliser uniquement sur l’interdiction d’exporter, à constituer des pools de géniteurs nés en captivité afin d’éviter dans un premier temps l’extinction pure et simple et, dans un second temps, permettre des réintroductions en milieu naturel, pour autant que ce dernier n’ait pas été totalement saccagé dans l’intervalle […] À cet égard, les terrariophiles sérieux et motivés auraient un vrai rôle à jouer. Cette démarche ne relève pas de l’utopie. Elle a d’ores et déjà été entreprise et menée à son terme. Voici quelques années, un groupe de terrariophiles suisses passionnés par les grenouilles malgaches du genre Mantella a entrepris de mener une grande action d’élevage et de réintroduire de spécimens nés en captivité à Madagascar. On peut légitimement espérer que ce genre de démarche se développe au cours des années à venir. »« À côté de ce genre d’initiative, dont curieusement les médias se font rarement l’écho, on assiste à des opérations de saccage de zones sauvages infiniment riches en vie (et en espèces en principe protégées) avec quasiment la bénédiction de la puissance publique. L’une des affaires les plus frappantes à cet égard est le scandale de Petit-Saut. Dans les années 90, il fut décidé de construire un barrage en Guyane française, au lieu-dit Petit-Saut. Seulement, léger détail, cette brillante initiative d’édifier cet ouvrage sur le fleuve Sinnamary eut pour conséquence de noyer la bagatelle de quelque 310 km2 de forêt guyanaise. On n’ose imaginer le nombre de vies anéanties. […] Cela étant dit, il ne faut pas nier que le prélèvement d’animaux sauvages afin d’alimenter le marché de la terrariophilie existe et que cette réalité n’est pas toujours des plus réjouissantes. Tout d’abord, quant aux méthodes de chasse. Je pense notamment au cas des mygales qui sont parfois capturées en employant la technique de la chasse à l’essence. Cette méthode permet de capturer un grand nombre d’individus en peu de temps, mais engendre un taux de mortalité important. »« Autre aspect pas toujours irréprochable, les conditions de “stockage” des animaux avant leur expédition ainsi que celles de l’expédition elle-même. Souvent, les bêtes sont installées dans des conditions de surpeuplement inadmissibles, sans être correctement alimentées ni hydratées. La conséquence à l’arrivée est un taux de mortalité élevé. Là encore, il ne faut pas tomber dans la caricature. Tous les professionnels du secteur ne sont pas des sauvages et beaucoup veillent à apporter des soins convenables aux animaux. Ces derniers s’adaptent alors correctement, en général, à leur nouvelle vie. Simplement, il faut faire un tri et ne pas cautionner les pratiques douteuses. »« Indépendamment de l’aspect éthique que nous venons de développer, des raisons tout à fait terre à terre plaident en faveur de l’élevage. Les spécimens d’élevage sont par définition mieux adaptés à la vie en captivité. Le processus d’accoutumance ainsi que l’imprégnation à l’homme sont accomplis. D’un point de vue sanitaire, ils sont incontestablement en meilleur état que des spécimens importés. D’une part, ils n’ont pas subi les conditions de capture, de stockage ou de transport difficiles qui génèrent un stress organique ou psychologique (souvent les deux) dévastateur, à l’origine des taux de mortalité élevés observés chez certains sujets d’import. D’autre part, ils sont exempts des parasites internes et/ou externes qui infestent systématiquement leurs congénères sauvages et impliquent un protocole de déparasitage soigneux et pas toujours couronné de succès à l’arrivée. »« Enfin, la différence entre un animal d’élevage et un sujet prélevé en milieu naturel se ressent souvent aussi sur le plan comportemental. Sans parler d’apprivoisement, terme que certains récusent s’agissant des reptiles et amphibiens et qui n’a strictement aucun sens dans le cas des arthropodes, une imprégnation évidente à l’être humain peut être observée chez de nombreux reptiles d’élevage. Il est clair que beaucoup de jeunes d’élevage appartenant aux espèces réputées un peu “joueuses” sont beaucoup moins agressifs et sur la défensive qu’un individu sauvage. Les interactions régulières et précoces avec l’éleveur jouent incontestablement un rôle majeur dans cette imprégnation à l’être humain. »

ACCUEIL | PREVENTION | CAPTIVITE | HERPETO | HUMANO | EXCURSION | COURS | VIDEOS | Plan général du site